瓦屋根の雨漏り原因と正しい対策|放置は危険!早めの補修で家を守ろう

2025年3月28日更新

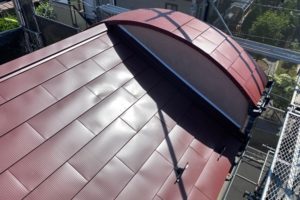

瓦屋根は、日本の伝統的な建築様式を象徴する美しさや風情を持ち、耐久性に優れていると言われます。

しかし、一度雨漏りが発生すると、屋内への水の侵入が家の内部構造や家財に重大なダメージを与える可能性があるため、速やかな対応が求められます。

特に瓦屋根は、瓦の割れやズレ、漆喰の剥がれ、谷板金の劣化などさまざまな要因で雨漏りを引き起こしやすい部分が存在するため、その原因を正確に把握し、適切なメンテナンスを行うことが重要です。

本記事では、瓦屋根からの雨漏りに焦点を当て、考えられる主な原因を詳しく解説するとともに、具体的な補修のポイントや早期対応の大切さについて分かりやすくご紹介します。

瓦屋根特有の経年劣化の仕組みや、雨水が侵入しやすい箇所の特徴などを理解することで、住宅の耐久性を高め、大切な住まいを長持ちさせるための参考にしてください。

瓦屋根の雨漏りを放置するとどうなる?

放置は家を傷める大きなリスクになる

瓦屋根の雨漏りを放置すると、屋根裏や天井、さらには壁の内部まで雨水が浸透し、建物の構造材を腐食させたり、カビやシロアリの発生を促す原因にもなります。

とりわけ、日本の気候は高温多湿の時期があり、一度湿気や水分が溜まってしまうと乾きにくいという特徴があります。

そのため、雨漏りを起こした瓦屋根をそのまま放置すると、見えないところで腐食や劣化が進行してしまうのです。

また、家の耐震性にも悪影響を及ぼすことがあり、大地震の際に家屋の倒壊リスクを高める可能性があります。

雨漏りが継続すると天井から水が垂れるだけでなく、壁紙のシミやカビの発生、床材の変色などの問題が目に見える形で現れてきます。

これらは単に見た目の問題だけでなく、健康面でも大きなリスクです。

カビの胞子を吸い込むと、アレルギーや呼吸器疾患を引き起こすこともあるため、小さな子どもや高齢者がいるご家庭は特に注意が必要です。

こうした二次被害を回避するためにも、瓦屋根の雨漏りには早急な点検と補修が求められると言えます。

瓦屋根の雨漏り原因一覧と主な症状

瓦屋根からの雨漏りには、以下のようにさまざまな原因が考えられます。

下記に、代表的な原因と簡単な説明をまとめています。

後ほど、それぞれの詳細や対処法についても解説します。

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 漆喰の剥がれ | 風雨や経年劣化で漆喰が剥がれると、雨水が屋根の下に浸透しやすくなります。 |

| 谷板金の劣化 | 雨量が多い谷部では、谷板金が経年劣化により穴あきや変形を起こし、雨漏りの原因になることがあります。 |

| 防水シートの劣化 | 屋根材の下に敷かれている防水シートが劣化すると、雨水を受け止める力が低下し、雨漏りを引き起こします。 |

| 雨樋の劣化 | 雨樋が詰まったり割れたりすると、雨水が正常に排水されず、軒先や壁から雨漏りしやすくなります。 |

| 棟瓦の歪み | 屋根の面と面が交わる棟は、常に風雨のダメージを受ける部分であり、歪みが生じると雨水が侵入しやすいです。 |

| 屋根土の浸食 | 土葺き工法の場合、長年の雨風で土が流出して痩せることで瓦がズレやすくなり、雨水が浸入するリスクが高まります。 |

漆喰の剥がれが引き起こす雨漏り

漆喰の剥がれはなぜ起きる?

漆喰とは、瓦同士の隙間や棟部分を固定し、雨水や風の侵入を防ぐために塗られる白色の素材です。

しかし、漆喰は時間の経過や気象条件の影響を受けやすく、紫外線・風雨・寒暖差などのストレスが繰り返し加わることで少しずつ剥がれたりひび割れを起こしたりします。

特に日本のように四季がはっきりしている地域では、漆喰への負荷が大きく、劣化が早まりやすいのが特徴です。

漆喰が剥がれると、屋根と屋根下地の間に雨水が入り込みやすくなるため、結果的に雨漏りの発生リスクが高まります。

また、漆喰は外から見えづらい位置にある場合が多いため、劣化の進行に気づかないまま放置してしまうケースが少なくありません。

漆喰剥がれの対処法

漆喰の剥がれが原因で雨漏りが疑われる場合、まずは専門の屋根業者に依頼して点検を行ってもらうことが重要です。

部分的な剥がれや小さなひび割れであれば、補修用の漆喰を塗り直すことで対応できる場合もあります。

しかし、剥がれが大きかったり下地の木材が腐食しているような場合は、棟の積み直し作業や下地の補修が必要になる可能性があります。漆喰部分だけを補修しても、下地が傷んでいれば根本的な解決にはなりません。

業者によっては、高圧洗浄や古い漆喰の撤去などを含む本格的な工事が必要と判断されるケースもあります。

早めに対処すれば費用を抑えやすくなることが多いため、定期的な点検や早期発見が非常に大切です。

谷板金の劣化と穴あきが引き起こす雨漏り

谷板金が劣化するとどうなる?

瓦屋根の谷部分は、屋根の形状が複雑に交差する箇所であり、雨水が集中して流れ込むため、非常に雨漏りが起こりやすいポイントです。ここに取り付けられている金属板(谷板金)が、長年の使用や雨水の流れによる摩耗によって劣化したり、穴があいたり変形したりすると、そこから雨水が屋根下地に直接侵入してしまいます。

特に昔の建物では谷板金に銅が使われていることも多く、経年とともに腐食や穴あきが進んでいくのが一般的です。

落ち葉やゴミが詰まって水の流れが滞ることで、谷板金に余計な負荷がかかり穴あきが加速するケースも少なくありません。

谷板金の修理とメンテナンスのポイント

谷板金が劣化している場合、単純に穴埋めやパテなどで応急処置をしても、その周辺がすでに錆びていたり変形していたりすると、再び雨漏りを起こす可能性が高いです。

そのため、劣化が進行している場合は板金自体の交換を検討することが望ましいです。

交換工事では、まず既存の瓦を一部取り外して谷板金を撤去し、新しいものに差し替えた後に瓦を戻すという手順を踏みます。

この際、屋根の形状に合った寸法で板金を加工するため、専門技術が必要です。

また、谷部に落ち葉やゴミが溜まってしまうと、雨水がスムーズに流れず水が逆流してしまうことがあります。

定期的な清掃や点検でゴミ詰まりを予防することが、雨漏り対策としても非常に有効です。

とくに秋や台風シーズン後には点検するように心がけると、被害を最小限に抑えられる可能性が高まります。

防水シートの劣化による雨漏り

屋根の“二重防御”が崩れると雨水が侵入

瓦は屋根の最外層として雨を受け流す役割を担いますが、その下には万が一の雨水侵入を防ぐための防水シート(ルーフィング)が敷かれています。

つまり、瓦と防水シートの二重構造によって雨漏りを防いでいるわけです。

しかし、この防水シートが経年劣化で破れたり亀裂が入ったりすると、瓦の隙間を抜けてきた雨水を受け止めきれずに下地へ浸透させてしまいます。

特に築年数が長い住宅では、防水シートの寿命が切れ始める時期に差しかかっている可能性があるため注意が必要です。

防水シートが傷むと雨漏りだけでなく、屋根裏や柱などの構造部分の腐食も進行し、家そのものの耐久性を大きく損なうリスクがあります。

防水シート劣化への対処法

防水シートの劣化が原因の雨漏りは、瓦の部分補修だけでは根本解決が難しいケースが多いです。

シートそのものを新しいものに張り替えるためには、瓦を一旦撤去しなければならないため、工期や費用もある程度かかります。

防水シートの交換を行う場合は、瓦の状態も同時にチェックし、必要に応じて屋根の葺き替えや部分補修を検討すると良いでしょう。

また、最近では耐久性に優れた改質アスファルトルーフィングなど、より高品質な防水シートも登場しており、従来のものより長い寿命が期待できます。

費用と耐久年数をしっかり比較検討しながら、専門家と相談して最適なシートを選ぶのがポイントです。

雨樋の劣化や詰まりによる雨漏り

意外と見落としがちな雨樋トラブル

瓦屋根の雨漏りと聞くと、屋根材や漆喰、防水シートなど“屋根そのもの”の問題をイメージしがちですが、雨樋の劣化・詰まりも雨水が家に侵入する原因の一つです。雨樋は屋根に降った雨水を集めて排水する重要な設備ですが、落ち葉や砂、苔などがたまって流れが滞ると、水が溢れて軒先や壁を伝い内部に流れ込むことがあります。特に樋の接続部分が破損していたり、勾配が狂って雨水がうまく流れなくなっているケースもあり、放置すると外壁の劣化や軒下の腐食につながることも。

雨樋は高所にあり、日常生活ではなかなか点検しにくい部分ですが、定期的な清掃やメンテナンスを怠ると、結果的に雨漏りトラブルを引き起こしやすくなります。

雨樋トラブルへの対処法

雨樋の詰まりや亀裂など、劣化が疑われる場合には、高所作業を安全に行える専門業者に点検・清掃を依頼するのがベストです。

自力で修理するのは危険が伴うばかりか、誤って樋を破損させるリスクもあるため、おすすめできません。

清掃時には、単に落ち葉や泥を取り除くだけでなく、樋のつなぎ目や金具の緩み、水平・勾配の不具合がないかもしっかり確認してもらいましょう。

樋の材質によっては経年劣化が進みやすいものもあり、交換時期が来ている場合には早めに対応することが大切です。

わずかな詰まりや破損を放置してしまうと、雨漏りの原因を作るだけでなく外壁のダメージも進行させるため、家全体の修繕費が膨らむ恐れがあります。

棟瓦や屋根土のズレがもたらす雨漏り

棟瓦の歪み・瓦のズレに注意

瓦屋根における棟(むね)は、屋根の面と面が交差する最上部の部分を指し、風雨の影響を受けやすい要所です。

棟瓦が少しでも歪んだり、漆喰が取れたりしていると、そこから雨水が入り込みやすくなります。

また、一般的な瓦屋根でも時間の経過とともに瓦同士がこすれたり、地震や台風などの外力によって微妙にズレが生じることがあります。こうした隙間を通じて雨水が下地へ侵入し、最終的には室内に雨漏りを引き起こすケースがあるのです。

土葺き工法の場合は屋根土の浸食にも要注意

昔ながらの土葺き工法を採用している瓦屋根では、瓦の下に敷かれている土が経年や風雨で少しずつ流出し、痩せていくことがあります。その結果、瓦がしっかりと固定されず、ズレやすい状況を招くのです。

屋根土が少なくなっていると、瓦の安定性が失われ、ちょっとした衝撃や強風で瓦が動きやすくなります。

特に台風シーズンなど、大雨と強風が重なると、瓦の飛散や大きな雨漏り被害につながりかねません。

そのため、定期的に屋根土の状態を確認し、必要に応じて土の補充や再葺き直しを行うことが望ましいです。

専門業者が屋根の状況を見ながら最適な工法や材料を提案してくれますので、気になる場合は早めに相談すると良いでしょう。

雨漏りが疑われたら早急にすべきこと

自己判断で放置せず、まずは専門業者に相談

屋内でシミや水滴が確認できた、天井に変色が生じている、あるいは普段と違う湿気やカビの臭いが気になるなど、少しでも雨漏りの兆候を感じたら、すぐに専門業者へ相談するのが賢明です。

瓦屋根の補修には高度な知識と技術が必要であり、素人判断で応急処置を行っても、かえって被害を拡大させてしまうことがあります。

また、二次的な被害(天井や壁、柱の腐食やカビなど)を防ぐためには、なるべく早期に原因を特定して適切な対策を打つことが重要です。

特に、台風シーズン前や梅雨入りの時期には、点検の予約が混み合う傾向があるため、雨が続く季節になる前に余裕を持って業者へ連絡しておくと安心です。

雨漏りトラブルを予防するためのチェックポイント

以下に、雨漏りを未然に防ぐためのチェックリストをまとめました。いずれも早期発見と予防につながる重要なポイントです。

-

屋根の定期点検を年に1回は受ける

専門家によるプロの目でチェックしてもらうと、早期に劣化や破損が見つかり対処がしやすくなります。 -

漆喰や棟瓦、谷板金の状態を定期的に確認

屋根の要所となる部分は雨漏りリスクが高いので、とくに念入りなチェックが重要です。 -

雨樋の掃除を定期的に行う

落ち葉やゴミ詰まりを放置すると、雨水が溢れて軒先や壁に流れ込み、雨漏りや外壁の劣化を招きます。 -

屋根土の状態をチェックする(土葺き工法の場合)

長年の風雨で流出・痩せが進むと、瓦がズレやすくなり雨漏りにつながるため注意が必要です。 -

異音やしみ、カビの臭いを放置しない

小さな兆候を見逃さないことが大切です。異変を感じたらすぐに点検を依頼しましょう。

瓦屋根の雨漏り補修費用の目安

原因や劣化度合いで大きく変動

瓦屋根の雨漏り補修費用は、原因や劣化の範囲、使用する材料や工法などによって大きく異なります。

例えば、漆喰の部分補修だけで済むケースと、谷板金の交換や屋根土の補充、さらには防水シートの全面交換にまで至るケースでは、当然かかる費用も大きく変わってきます。

一般的には、ちょっとした部分補修なら数万円から、広範囲の修繕や葺き替えとなれば数十万円以上かかることも珍しくありません。

費用だけを気にして最低限の補修で済ませると、後々大規模な工事が必要になるリスクが高まるため、総合的な視点で判断することが重要です。

業者に見積もりを依頼する際には、補修の範囲や材料、工期、保証内容などをしっかり確認し、疑問点は納得いくまで質問するようにしましょう。

まとめ

瓦屋根は、日本の気候や文化に根差した魅力的な屋根材である一方、漆喰の剥がれや谷板金の劣化、防水シートの寿命、雨樋の詰まり、棟瓦の歪み、土葺き工法特有の屋根土の流出といった複数の要因が重なり、雨漏りを起こしやすい側面も持っています。

もし雨漏りが発生すると、建物の構造体や内装に大きなダメージを与え、健康被害や資産価値の低下にもつながりかねません。

したがって、瓦屋根の雨漏りは放置せず、早めに専門業者へ相談し対策を講じることが何よりも大切です。

-

定期点検で劣化や破損を早期発見する

-

部分補修で済むうちにメンテナンスを行う

-

疑わしい兆候を見逃さず、早めに業者に依頼する

これらを実践することで、雨漏りトラブルや大掛かりな修繕工事のリスクを大幅に減らすことができます。

瓦屋根を長持ちさせるためには、日頃からの小さなメンテナンスと早期対応が欠かせません。

大切な住まいを守り、安心・安全な暮らしを続けるためにも、ぜひ本記事を参考に、瓦屋根の定期チェックと適切な補修を心がけてください。

長野の屋根工事・雨漏り修理・外壁塗装専門店

【しろくまペイント】

https://naganoshitosou.com/

住所:長野県長野市若里1丁目27−2

お問い合わせ窓口:0120-460-461

(8:00~18:00 土日祝も営業中)

対応エリア:長野県長野市・千曲市・須坂市・中野市・大町市・上田市、他

★ 長野のお客様の施工実績多数掲載!

長野の屋根工事の施工実績 https://naganoshitosou.com/case/

雨漏り修理はコチラ https://naganoshitosou.com/amamori/

外壁屋根無料診断はコチラ https://naganoshitosou.com/inspection/

➡ どんなご質問でもお気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ https://naganoshitosou.com/contact/